1998年にイギリスで初演が行われ、2004年のNY公演も大評判となり「トニー賞」のBEST RLAYにもノミネートされた、ブライオニー・レイヴァリーのヒューマンサスペンス『凍える』。病的疾患による連続殺人を扱った重厚で骨太な本作は観客の胸を締め付け、2018年にはロンドンでジョナサン・マンビィの演出によるリバイバル上演も行われた。今回の演出を手掛けるのは、日本を代表する演出家である栗山民也。キャストは、幼少時に受けた虐待によって患った疾病により児童に執着し、殺人を繰り返すラルフ役を坂本昌行。娘を誘拐され、20年経ってから娘の死を知らされる母・ナンシーに長野里美。そしてラルフを担当する精神科医に鈴木杏と、実力ある面々が揃った。初日に先駆けて行われた会見とフォトコールの様子をレポートする。

ーー初日を迎える今のお気持ちと意気込みをお願いいたします。

坂本:不思議というか、どう捉えたらいいか分からない作品だと思います。栗山さんに言われたのは「お芝居をするな」ということ。この舞台はドキュメンタリーだと強く言われました。難解な作品と役ですが、引き出しを全て使って頑張りたいと思います。

長野:お話をいただいた時からとにかく緊張しています。私は二人と少し違って、ト書が多いんです。行動や出来事を説明するシーンが多くて、それをこなすことで精一杯でした。初日を迎えるにあたり、お客さまにどう受け取っていただけるか楽しみです。

鈴木:私の演じるアニータは精神科医で、ラルフの説明をしていくような立場です。彼女自身も問題を抱えていて、とても激しい心の揺れ動きもある。学術的なセリフも多いです。やればやるほど発見ができる作品なので、初日以降も成長していくと思いますね。自分と共演者さんとスタッフの皆さんを信じて進んでいこうと思います。

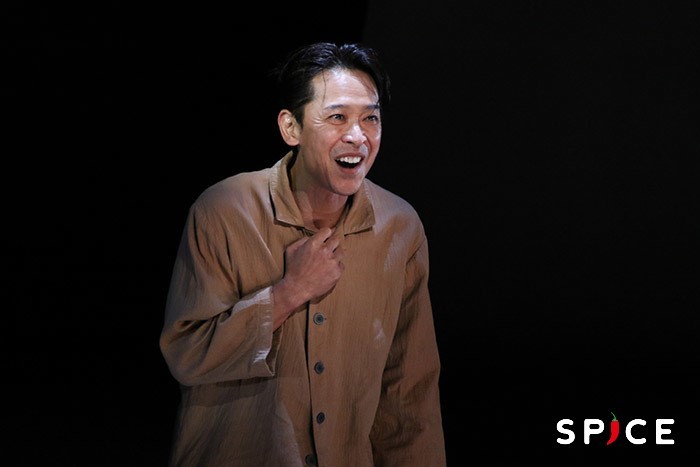

坂本昌行

ーー坂本さんは、栗山さんが演出をしたミュージカル『阿国』で初舞台を踏んでから30年ぶりの栗山作品です。いかがでしょうか。

坂本:色々とご指導いただいて、演技や役作りの大変さ、難しさと奥深さを一瞬一瞬感じながら稽古をしました。今までは表現しなさいと言われていたのに、栗山さんからは逆に表現するなと言われる。つまり、リアルに役を生きてセリフを言わなきゃいけない。その難しさを改めて勉強させてもらいました。

ーー役作りについても教えていただけますか。

坂本:僕が演じるラルフは幼児連続殺人犯。どのように近づいたらいいか正直分かりませんでした。でも、いろんな痛みを抱えている人間であることは理解しました。人である以上、心の奥底に何らかの痛みや悲しみを持っていると思う。自分の過去を振り返り、ラルフと重ね合わせて膨らませながら構築しました。長野さんからお話を聞いたり、杏ちゃんからは脳に関する本をお借りしたりもしましたね。アニータのセリフにあるんですが「ただの悪人ではない」。何らかの障害やトラウマを抱えて生きていると思ったら、純粋にラルフの思いを言葉にできました。

長野:私の役は、皆さんにも心情を分かってもらいやすいと思います。私自身、娘がいるので台本を読んだ時は気持ちがいっぱいになってしまいました。稽古が始まる前は、膨大なセリフを覚えることと心情を想像することで精一杯でしたね。そこから栗山さんにいろんな表現をつけていただき、「こういう声を出せばもっと伝わるんだ」とか、私は生理的に合わないと思ったけどやってみると納得できるとか、いくつも見つけていただきました。ただ、題材としてとても重いので、どう受け入れていただけるか。実際にこういう経験をした親御さんのドキュメンタリーを見て、被害者と加害者が対話してトラウマから抜け出そうとする本なども読みましたが、まだ整理がついていません。千穐楽までにどうなるのか、楽しみつつやっていこうと思っています。

鈴木:精神科医としてのアニータの側面からは、学術的なセリフをどれだけ身体に落とし込めるか。考えなくても出てくるくらいにならないと説得力に欠けると思ったので、資料を読んだり、精神科医の友人に話を聞いたりしながら作りました。アニータ個人としては、その場その場で気持ちが動いていないと嘘になってしまう。いつもより感受性を鋭く、精神をむき出しの状態にして過ごすように心がけています。

長野里美

ーー最後に、楽しみにしている皆さんへのメッセージをお願いします。

鈴木:楽しんでいただくというタイプのお芝居ではありませんが、現代にも通じる問いかけをたくさんしていくような作品だと思います。お家に持って帰っていただき、その後も振り返っていただけるような要素がある。日本では珍しいタイプの作品を、ぜひ体感してほしいですね。

長野:おっしゃる通り、「楽しんでください!」とは言えませんが、2時間半くらい見ていただいた後、「家族を大事にしよう」とか「自分は自分で良かった」とか、感動に似たものをお持ち帰りいただけたらいいのかなと思います。

坂本:とてもセンセーショナルで、人間の闇や痛みをリアルに描いた作品だと思っています。演出もなかなか観たことがない表現だと思いますので、来てくださった方々が何を感じて何を考えるのか、その結果どのような答えに達するのかを踏まえて、より深く突き詰めていきたいと思っています。

鈴木杏

※この先、舞台写真あり

10歳の少女ローナが行方不明になってから20年後のある日、連続児童殺人犯が逮捕された。犯人であるラルフ(坂本昌行)、ローナの母ナンシー(長野里美)、精神科医のアニータ(鈴木杏)がそれぞれ対峙する。三人の内面に宿る氷の世界……。拭いきれない絶望感、消えることのない悲しみ、やり場のない憎悪、そして――。それぞれの止まったままの時間が、不意に動き始める。善悪の羅針盤を持てなかった男を裁くのは誰か。

フォトコールで披露されたのは、ラルフの犯した罪が明るみになっていき、アニータが発表した論文「連続殺人犯の赦免可能性」の実験対象として紹介されるまでの流れ。

舞台上には十字の通路が設置され、区切られた各スペースに庭を思わせるセットやリビングのような椅子、簡素な机と椅子のセットなどが置かれている。絶妙なバランスで区切られた舞台上が照明と役者人の芝居によってナンシーの家や講演会場、警察署や牢屋へと次々に景色を変えていく演出が面白い。音楽やSEも相まって、ピンとはりつめた空気感が生まれていた。

痛みに耐えながら身体のあちこちに入れたタトゥーの説明をするラルフのただならぬ雰囲気を、坂本は見事に表現。デザインを自慢したかと思うと彫り師の腕が悪いことへの不満を漏らす。とりとめもなく話しているように見えるが目は爛々と輝いており、ラルフという人間の不気味さや歪さが伝わってくる。また、警察の取り調べやアニータによる実験のシーンでは彼が抱える問題を覗かせ、ラルフが単なる悪ではないことを感じさせる。

長野はラルフによって誘拐・殺害された少女の母親の苦しみを率直に見せる。声のトーンや表情、一つひとつから未だ癒えない傷の深さが見え、悲しみがひしひしと伝わってきた。事件のことを説明する警察官、話を聞こうとするマスコミなど、被害者遺族を取り巻く出来事を説明する場面は静かな口ぶりでありながら様々な思いを感じさせる深みがある。

アニータ役の鈴木は聞くものを惹きつける堂々とした話ぶりで研究成果を発表し、医師らしい自信と探究心を表現。研究対象となったラルフをリラックスさせるために気さくに接しつつ、医師として冷静に観察する様子から彼女の優秀さが窺える。彼女が抱える問題とはなんなのか、続きを観たいと思わせてくれる。

短い時間のフォトコールであったが、三人全員が彼・彼女についてもっと知りたい、この物語を見届けたいと感じさせる魅力を放っており、非常に引き込まれた。本作は10月2日(日)にPARCO劇場にて開幕し、12月には福島、兵庫、豊橋、松本、北九州、沖縄と日本各地を巡演する。

取材・文・撮影=吉田沙奈